エンジニアとして、また『ルビィのぼうけん』(翔泳社)シリーズの翻訳や初学者向けプログラミングの啓蒙活動でご活躍中の鳥井雪さんによる初の著書、『ユウと魔法のプログラミング・ノート』。その挿画を担当したのは、2022年に映画化もされ人気話題になった『メタモルフォーゼの縁側』で知られる漫画家・鶴谷香央理さん。それぞれの分野でご活躍されているお2人が、どうしてこの本でタッグを組むことになったのか? 実は、ここに至るまでには長い歴史がありました。

記念対談の前編では、お2人の出会いのきっかけや、この本が生まれるまでの経緯を中心にお届けしました。後編では、表現面での工夫やお2人の本書に対する思いなどをお届けします。

取材・文 / 関口 伸子(本書編集担当) 撮影 / 斉藤 雅子

誰もが経験していない未来の表現

――編集:さらに物語では、ノートが宙に浮かんだり、しゃべったり、誰もが経験していない状況が描かれていくわけですが、表現面でそうした部分をうまく伝えていくのに、難しかったところや気を配ったところを教えてください。

鳥井さん:まず最初に、ミニオというコンピューターと、プログラムを作っていくノートが別々になっているというところで、ちょっと混乱が起こるかな?と懸念があったんですよね。もう、ここはイラストに頼ろう!と思っていました(笑)。視覚的に見せよう、と。

あとは、ノートがしゃべっている内容はノート地にして、プログラムのところは吹き出しを使って表現にして……というように、レイアウトで区別していこうということは最初から考えていました。

――このフォーマットを決めるまで、いろいろな試行錯誤がありましたね。

鳥井さん:本当に原さん(編集注:デザイナーの原てるみさん)にお世話になりました。うるさい注文に応えてくださって……。セリフには全部、アイコンつけることになったり。

鶴谷さん:すごくわかりやすいフォーマットになりました。原さんの力と、監修の打浪文子さんの力が大きいと思いました。「こうしたら、ノートがしゃべってることだとわかるのでは?」というような議論をたくさんしましたよね。

鳥井さん:打浪さんは、一般社団法人スローコミュニケーションという団体で、わかりやすい日本語の発信に貢献している方で、立正大学社会の福祉学部准教授でもあります。「誰にでもわかりやすい表現のありかた」の専門家ですね。

鶴谷さん:そういうところまで気を配って作られた本だということは、伝えたいですね。

――プログラムもプログラミング言語を使わず普通の日本語を使って表現しているので、プログラムと本文をうまく見せ分けていくところも、苦心がありましたね。

制作を進める中で、元となる鳥井さんのアイデアを尊重しながらも、著者、挿画、監修、デザイン、それぞれの立場から「ここはこうした方がよいのでは?」という議論が活発にあったことで、それらがうまく組み合わさっていったと感じています。

鳥井さん:「ここ、図、描こうか?」とか、鶴ちゃんの方から提案もしてくれたもんね。

鶴谷さん:打ち合わせを重ねていく中で、とにかく「誰にでもパッと見てわかるように」というのをすごく大事にしてるんだな、っていうことがわかったから、ただ添え物としての絵じゃダメなのでは、という感じにだんだん思っていって。

鳥井さん:世界観を表現するための絵と、理解を助けるための絵、この2つの役割をやってくれて本当にありがたいです。

鶴谷さん:そこは、「こういう風にしたい」というラインが(打浪さんや鳥井さんから)明確にあったので、助けになりましたね。意図がうまく伝わらず何回かリテイクもあったけど……でも、そうした議論の場があったことが、とてもよかったですね。

鳥井さん:私も最初の頃は、結構無茶なことを言ったりしました。絵で表現してもらいたいことが多すぎて、「そんなにたくさんの要素、入らないよ!」って鶴ちゃんから言われることもありました。

鶴谷さん:そういうこともありましたね(笑)。ひとつの絵に3個ぐらいの説明を入れたい、みたいなリクエストだと、ちょっと絵としては成立しないので。

鳥井さん:すみません!(笑)やっぱり、シンプルにした方が伝わるんだなってのがわかったね。

鶴谷さん:結局そうだよね。それは絵だけじゃなくて、内容(文章)もそうなんだな、と感じていました。

物語の「手触り」が出るように

鳥井さん:小学生に向けて説明しようと思うと、自分は頭の中でチャチャッ、とやってしまっていることも、これだけ分解できるんだな、っていう発見があって。

プログラムを書くという行為は、分解していくと、これだけたくさん要素を積み重ねて考える、ってことをやってるんだな……と、書くたびにわかって面白かったです。

――鳥井さんの中でも、書いていくうちに発見の連続だったんですね。

鳥井さん:例えば第二章で出てくる「a=a+1」っていうのは、プログラムを書ける人にとっては、どう動作するのか、その意味はすごく自明のことなんですが、ここにはまず「a」っていう変数があって、「1」っていうデータがあって、その上で、「=」はどういうことを表してるのか……右を先に計算するというルールがある、とか、いろんな要素の積み重ねなんですね。

外国の人に日本語の説明をするときに、日本語文法ってものをあらためて考えるような感覚がありました。私たちは普段、何も意識せずに日本語を読んでいるけど、実はいろいろな要素が含まれているんだ、というような。

鶴谷さん:そうだね、うんうん。

鳥井さん:だから、プログラミングに対して、より解像度が深まった気がします。解像度が深まりすぎて、一章で終わるはずだったことが二章に渡ってしまうという……そういうことが多すぎて!(苦笑)

――第二章の終わりにある、「プログラムって、なんだか外国語みたいだな」ってユウの気持ちに落とし込まれていますね。

鳥井さん:そうですね。プログラミングも、外国語も、結局はどっちも言語なので。

鶴谷さん:私は雪ちゃんとは逆で。雪ちゃんは、知りすぎているからこそシンプルにするのが大変、っていう状態だったと思うんですけど、私は知らなすぎたから、まず原稿を読んで、最低限の部分を理解するところから始めていましたね。

最初は「ちょっと、ここ、わからない」という箇所もあったんですけど、それを議論の場でブラッシュアップしていきながら、私みたいな人でもわかりやすい内容になっていったと思います。

その私自身の体験を、絵でも伝わるように、というのはすごく思っていましたね。

やっぱり「物語の形で」というところがこの本の魅力だと思うので、その物語性を担保することは、とても意識しました。それこそ絵本や児童書のように、ちゃんと物語の「手触り」みたいなのが出るように、というのはすごく意識したところです。

――物語の手触り、すごく感じます。

いわゆる「プログラミングを物語風に教える」ってコンセプトをやろうとすると、ともすると、先生役と生徒役の登場人物が出てきて、変数はこういう意味だよ、みたいに「ただ教える」だけの話になってしまうことにもなりがちなんですが、この本のストーリーはちゃんとユウの生活があって、そこにちょっとした出来事があって、それに登場人物たちの感情も伴って……最後は、ささやかだけどほっとするエンディングを迎えて。この本は、物語としての楽しみと、プログラミングの考え方を学べることが、両方きちんと成り立っていると思います。

鶴谷さん:そうですね、ユウちゃん自身が体験していて、それを読者の人も追体験できる。たぶん、雪ちゃんもそれをすごく意識して書いてたんじゃないかな?って、思います。

鳥井さん:うん。エラーメッセージのシーン(第五章)とか、とくに評判いいですよ(笑)。「ミニオこわしちゃった?」ってユウが不安になってしまうところ。

鶴谷さん:あと、メールが何千通も送られ続けちゃう(第四章)シーンとか。「あ!やっちゃった!」みたいな実感を絵にしたら、こうかな?と思って描きました。

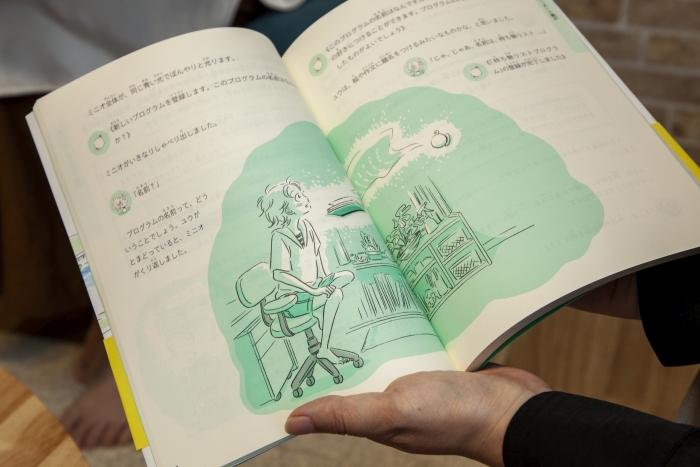

鳥井さん:鶴ちゃんが描いてくれてた絵の中で、一番感動したのが、これ(第一章)。本当に、ラフを見た瞬間に「こういう絵が欲しかったんだよ!」って思ったの。

鶴谷さん:それはよかった。はじめてのプログラムがミニオに吸い込まれていく絵ね。

――これ、私も初見のとき、ちょっと鳥肌が立ちました。

鶴谷さん:ありがとうございます!

鳥井さん:プログラミングって、コンピューターの力を借りてできる、自分の力を超えた不思議な体験でもあって。そのことを、すごくよく表してくれていた絵だったの。

鶴谷さん:何よりです。よかった。これは、雪ちゃんの文章を読んだときに、パッと浮かびましたね。すごく明確なイメージが雪ちゃんの中にあるんだろうなということが、文章から伝わってきた感じです。

世界の見え方がひとつ増える、エキサイティングな体験

――最後に、読者の皆さんがこの本を読んで、こういうことを感じてくれたらいいな、ということを教えてください。

鳥井さん:私はもう、この本を読むことでプログラミングの疑似体験をしてほしい、ということに尽きます。プログラミングするっていうのは、やりたいことや解きたい問題があったとき、それをこんな風に整理していくとできるものなんだよ!と。ときどき困ったりすることもあるけど、落ち着いてやれば大丈夫なんだよ、っていうメッセージが伝わると嬉しいです。

鶴谷さん:いやもう私、まさに、それを本当に体験した気がしますね。

とにかく、こういうことが苦手な人間だったので(笑)「大丈夫かな?」って思いながらゲラを読んでたんですけど。「あ、なるほど」って発見がどんどんあるんですよ。自分がその体験をできたので、もちろんユウちゃんみたいな年齢の子たちがこの本を入り口にしてくれたらいいなと思うんですけど、それと同時に自分のような……プログラミングって言われてもちょっと……みたいな大人も、これを読むと、プログラミングがどういう姿をしているものなのかがわかると思いました。子供だけじゃなくて、「プログラミングってよくわからない」という大人も読んでくれたらいいなって、私は思います!

――大人にもいいですね、っていう声は、ツイッターなどでもいただいていましたよね。この本の対象年齢を問われたときに、ズバリここ、というのを言いづらいなとも思っていました。

鶴谷さん:中学生くらいの子にも、すごく読みやすいと思います。

鳥井さん:たぶん、年齢よりもプログラミングの経験値によるのではと思います。

「何歳向け」みたいなところはあまりとらわれずに、プログラミングをやったことがないか、あるいは、やってはいるんだけど自分がやってることをちゃんと言葉としてまとめられない、ぐらいの経験値の人に読んでほしいですね。

鶴谷さん:なるほど。そのメッセージはちゃんと伝えたいね。

鳥井さん:プログラマーになる人だけじゃなくて、プログラミングをちょっとやりたい、だけどそもそも自分には向いてないんじゃないか?みたいに思っている人とか、(本に)書いてあるとおりにとりあえず書いてみているけど、その動作がなぜそうなっているかがわからない、みたいな人にも、読んでもらいたいです。

鶴谷さん:そうですね。私はこの先、プログラミングやるのかな?というと、たぶんやらないと思うんですよ(笑)。でもこの本を読んで、世の中のいろいろ動いているものの中に、すごく多くのものにプログラミングが使われていて、「あ、基本はこういうことなんだな」「そういうわけで、いろんなものが動いているんだなあ」っていうのが、なんだかつながった感じがしたんです。そういうことがわかったのは、すごくエキサイティングでした。

鳥井さん:これがわかると、こう動いてる機械が、どんな風な仕組みでどういう考え方で動いているのか?っていうのが、ちょっとわかるんだよね。

鶴谷さん:そう!ちょっとわかるんだよ!普段の生活の中でも、「これもしかして条件分岐じゃない?」みたいなことが、間違ってるかもしれないんだけど(笑)、なんかわかるんですよ!

――いいですね、それ!日常的に「これ条件分岐じゃね?」みたいな発見があるっていうのは。

鶴谷さん:そういう類推ができるようになった気がします。「世界の見え方がひとつ増える」、そんな本としても手に取ってもらえたらと思いますね!

◎前編はこちら。

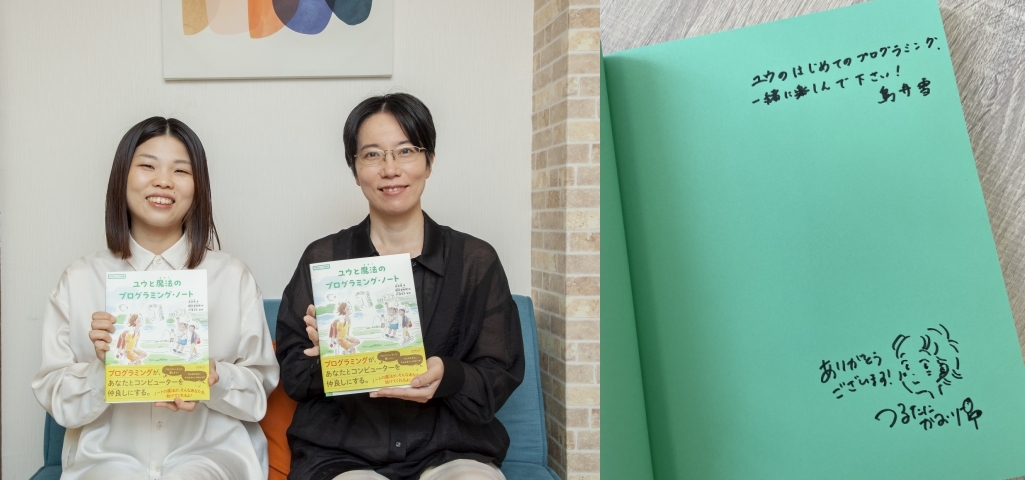

◎サイン本プレゼント!(締め切りました)

鳥井さん、鶴谷さんのお2人の直筆サイン入り書籍を、抽選で3名様にプレゼントいたします。

[応募方法]

1.Twitterで@oreilly_japanのアカウント(https://twitter.com/oreilly_japan)をフォローしてください。

2.本インタビュー記事前編公開のツイート(https://twitter.com/oreilly_japan/status/1676426610634010624)をリツイートしてください。それで応募完了です!

[応募締切]

7/17(月)まで

当選連絡はTwitterのDMで、@oreilly_japanアカウントよりお知らせいたします。