エンジニアとして、また『ルビィのぼうけん』(翔泳社)シリーズの翻訳や初学者向けプログラミングの啓蒙活動でご活躍中の鳥井雪さんによる初の著書、『ユウと魔法のプログラミング・ノート』。その挿画を担当したのは、2022年に映画化もされ人気話題になった『メタモルフォーゼの縁側』で知られる漫画家・鶴谷香央理さん。それぞれの分野でご活躍されているお2人が、どうしてこの本でタッグを組むことになったのか? 実は、ここに至るまでには長い歴史がありました。

本書の発刊を記念して、お2人の出会いのきっかけから、この本が生まれるまでの裏話、本書に対する思いなどを、たっぷり語り合ってもらいました。前編・後編に分けてお届けします。

◎後編はこちら。

取材・文 / 関口 伸子(本書編集担当) 撮影 / 斉藤 雅子

一粒で二度おいしい絵だと思います

――編集:お2人とも本当に長い間、本書の制作に尽力いただいてありがとうございます。まずは、無事にこの本を世に送り出せた率直な感想をうかがえますか。

鳥井さん:本当に出てよかった!という感じですよね。

鶴谷さん:雪ちゃんの著書としては、初なんだよね?(編集注:お2人は「雪ちゃん」「鶴ちゃん」と呼びあう仲)

鳥井さん:そう。初。翻訳はあったんだけど、翻訳とはやっぱり全然違ったね。

翻訳のときは、一度文章を訳してから、絵と合わせながらどれぐらい伝わりやすいか?という調整をたくさんやったけど、今回は物語自体の構成を自分で一から作らなきゃならなかったから。途中で何度も考え直したりして大変だった……。

鶴谷さん:うんうん。大変だったね。最初は、頭からストーリーを作り出していったけど、あとにいくにつれて、最初に考えていた構成が変わっていって……みたいなこともあったよね。

鳥井さん:そう。第三章ぐらいで、一度全部やり直し……書き直したからね。

鶴谷さん:そうだよね。横で見ていて大変そうだな、と思ってた。

鳥井さん:最初は第五章までしかないはずだったんだよね。(編集注:実際は七章+プロローグとエピローグ)

鶴谷さん:本当はもっとたくさん内容を盛り込む予定だったんだよね?

鳥井さん:えっとね。プログラミングの内容としては「ここまで入れる」と決めた要素は全部入れ込んだ。あとは、遊びの要素を削ったり、ストーリーを整理したり。

――当初は読者が書き込むワークノートもあったのですが、分量の関係で残念ながら割愛しました。鶴谷さんは、本書の作業をすべて終えてみてのご感想、いかがですか?

鶴谷さん:私も実は、こんなにガッツリたくさん挿絵を描くということが初めてだったので、無事に完成できてほっとしました。

この本は物語仕立てなので、最初、あくまで物語の中の生活をスケッチするような感じかな……と思ってやり始めていたんですけど、進めていくうちに、「専門的なことを簡単に伝えるための絵」という側面があることがわかってきて。その部分は間違いのないようにしないといけないな、というところは、すごく意識しながらやっていましたね。

鳥井さん:それ、すごく助かってて。例えば「配列」のところの挿絵で、メンバーがずらっと並んでて一人が返事する(第五章)みたいな、概念を視覚的にすごくわかりやすくしてくれる絵を表現してくれて、とてもありがたかった。

鶴谷さん:それは何よりでした。よかった。

鳥井さん:いろんなところで、助かってます。一番最初に私が鶴ちゃんにやってほしいと思ったことは、とにかく「子供が手に取りたくなる」というところだったので、鶴ちゃんの絵にはその魅力があるし、さらに理解まで助けてくれるという、一粒で二度おいしい絵だと思います。良い本になったんじゃないでしょうか!

鶴谷さん:私も、最後のゲラを見ていたときに、「いい本だな~」って思いました!

魔法のノートってChatGPTぽいですよね

――本書の構想はいつ頃から始まったのかを、うかがっていこうと思います。鳥井さんから最初に企画の話をうかがったとき、既に『ユウと魔法のプログラミング・ノート』というタイトルがありましたよね。いつ頃から考えられていたのでしょうか?

鳥井さん:考えていたのは2~3年前から……いや、もう少し前からですかね。 まず、小学校高学年くらいの年代向けの本を作りたい、というのが頭にありました。幼児から低学年向けには『ルビィのぼうけん』(翔泳社)を訳して、次に『Girls Who Code 女の子の未来をひらくプログラミング』(日経BP)という、中高生ぐらい向けのプログラミング入門の本を訳したんですけど、この2冊の間をつなぐ本がない、という思いがあって。

かつ、翻訳書ではなく日本の女の子向けに……日本の女の子が「自分のこと」として読める本がほしいなあ、と思っていて。

――なるほど。

鳥井さん:最近、子供向けのプログラミングってすごく流行っているわけですけど、「これをこうしたら、こう動くよ」っていう内容の本が多くて、それはそれで大事で、必要な本なんだけど、じゃあ「どういう考え方のもとで、そういうことができるのか?」のようなことを、もっと詳しく伝えたい!って思っていたんですね。その気持ちが、「魔法ノート」に結実していったんだと思います。

鶴谷さん:うんうん。

鳥井さん:本を書きたいな、と思った理由のひとつに、ワークショップで小学校に呼ばれることがあって、その小学校はすごく先進的な学校で、ロボットプログラミングとかも別の授業でやってたりしたのね。

子供たちみんなプログラミング経験者なわけだけど、「もし、こうだったらこうで、そうでなければこうで……っていうのがあるんだよ」という話をしたら、「あ、ifってそういうことだったのー?」って言われて。みんな知らないで使ってるんだな、と思って。

言われたままにプログラム書いて、動かしてるだけじゃ、それが「何をやっているのか」がわからないんだな、ということを思ってさ。

鶴谷さん:サキちゃんが第六章で「関数作っといたから、これ使ってね」っていうシーンがあったけど、たぶん、今の子たちって、あんな感じでありものを組み合わせて何かを作るみたいに入っていくことはあっても、その考え方の成り立ちそのものを知らなかったりする、ってことだよね。

――そういう思いがあったのですね。そこから徐々に、「対話しながらプログラムを一緒に作ってくれるノート」のような構想が思い浮かんでいった、と。

鳥井さん:そうです。最初はミニオが直接教える形にしようかとも思ったのですが、コンピューターは「気持ち」を持たないのにパートナーになってくれるのがいいところであり、でも教える側は励ましてくれる存在がいい、ということで、ノートとコンピューターを分離しました。

本が出たら、いろんな方が「魔法のノートってChatGPTぽいですよね」と話題にしてくださって。執筆中はまったく知らずに書いていて、ほぼ書き上がった頃にChatGPTの盛り上がりが来ました。時代を先取りしたとも言えますし、想像力が技術の進歩にあっという間に追い抜かれたとも言えます。このタイミングで本が出たのは絶妙でした。

何年も前から口説いてました

鶴谷さん:でも、雪ちゃんに最初に「本つくろうと思ってる」みたいな話を聞いたのは、かなり前だった気がする。

鳥井さん:うん、いつかやろうと思ってる、っていう話はだいぶ前にしたよね。

鶴谷さん:そうそう。

鳥井さん:絵本っぽい感じで、でも『ルビィのぼうけん』とはちょっと違うことをやれたらいいなって。そのときに鶴ちゃんはもう既に口説いていたんですよ。

鶴谷さん:そうなんですよ、はい。

――それはいつぐらいの話ですか?

鶴谷さん:だいぶ前……5年ぐらい前だと思います。私も忙しくなり始めた頃だったけど、「やりたい。いつかやれたらいいね、一緒に仕事できたらいいね」っていう話をしていて。

鳥井さん:そのとき鶴ちゃんに「世の中の絵には、絵本になる絵とならない絵があるんだよ。鶴ちゃんの絵は絵本になる絵なんだよ」っていうことを、力説してました。私の考える、絵本や児童書の挿画になれる絵の条件は、抽象的なんですが「子供を物語の中に呼び入れてくれる、子供に開かれた居場所のある絵」だと思ってて、鶴ちゃんの絵はそういう絵なんですよ。

鶴谷さん:覚えてます!自分も絵本や児童書には憧れがあったので、そう言われたのはすごく嬉しかったですね。

鳥井さん:2014年に鶴ちゃんが富山で個展を開いたことがあって、私は一人で富山までその展示を見に行ったんですけれど。

鶴谷さん:あ、そうだ!富山までわざわざ雪ちゃん見に来てくれて……。

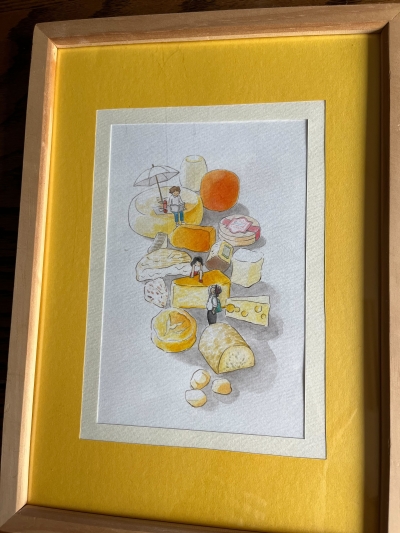

鳥井さん:その個展で、ひとつの作品を買わせてもらったんです。私、その絵がすごく好きで、私の中の児童書の絵のあり方そのものだったの、あれは。 それから長いこと、いつか子供向けの本を書くときは、鶴ちゃんに描いてもらうぞ!と思ってたんですよね。

――どんな絵だったんですか?

鳥井さん:大きなチーズがいくつかあって、子供たちが何人もいるんですけど、そのチーズよりずっと小さい子供たち……あ、チーズが巨大なのかな? そのチーズの中で遊んでる子供たち、みたいな感じの絵です。可愛いんですよ。

鶴谷さん:雪ちゃんちに遊びに行ったとき、その絵を飾っていてくれていて嬉しかったです。

――そもそもお2人が旧知の仲だということが、読者のみなさんも薄々わかり始めている頃だと思うんですが、お2人が出会ったきっかけをうかがいたいです。

鳥井さん:話せば長いことになるんですよ(笑)

鶴谷さん:ホント、話せば長い!

鳥井さん:これは、東日本大震災の頃から話すことになるのかな。

鶴谷さん:2011年、東日本大震災の直後に、ツイッター上で長嶋有さん*が言葉遊びをやり始めたんです。震災直後でみんな気持ちが落ち込んだり、心細くなっていた時期に、みんなでツイッター上で気晴らししよう、っていうことで始まった言葉遊びで、お互いそこに集った仲間の一人だったんです。

(* 作家。2001年『サイドカーに犬』で文學界新人賞、『猛スピードで母は』で芥川賞受賞。「ブルボン小林」の名前でコラムニストとしても活躍。http://yu-and-bk.com/nagashima/)

鳥井さん:「それはなんでしょう」っていう言葉遊びなんですけど。

鶴谷さん:みんなで夜な夜なツイッター上でそのゲームで遊んでいたんですけど、だんだんリアルでも会うようになっていきました。

鳥井さん:全部で50人くらいいたのかな。もちろん増減はあったんですけど。で、途中で俳句も始まったりしてね。

鶴谷さん:そうそう。言葉遊びが一段落すると、今度は長嶋さんがみんなに「俳句やろう!」って。実際に会って吟行したり、句会を開いたりするようになりました。

鳥井さん:俳句同人にもなったりしてね。私がオンラインで句会をできるシステムを作ったり。

鶴谷さん:そうなんですよ!いつの間にか、雪ちゃんが休みの日を利用してオンラインで句会ができるシステムを作り上げてくれて、そんなことできる人いるんだ!って、一同びっくりしたんですよ。

――そんな経緯があったんですね!仲間のみなさんの中では、『ユウと魔法のプログラミング・ノート』が出たことは結構話題になっていたりするんじゃないでしょうか?

鳥井さん:今のところ、みんなの反応は良さそうです。告知のときから、「買うに決まってるよ!」など励みになる言葉をもらって。ありがたいです。

絵で実在感をプラスできたら

――なるほど、お2人の中では、かなり長いプロジェクトだったということですね。鳥井さんは何年も前から「児童書を作るなら、鶴谷さんの絵がいい」とずっと思われていた、と。

鳥井さん:そうですね。もう本当に長いこと思ってました。

鶴谷さん:初めてその話を聞いたときから、気がつけば、結構時間がたっていたんですよね。

だから今回、本当に書籍の企画が動くことになって、お話をもらったのはすごく嬉しかったんですけど……自分がゴリゴリの文系で、プログラミングって言われても、とっかかりもわからないぐらいのレベルなので、人選が適切ではないのでは、という思いが、まずあったんですよ。いくらなんでも、こんなにわかってない人が絵を描くのはどうなんだろう?と。

でも、だんだん、こういう人間が描くからこそ、間口が広がるのかな?という気持ちになってきて。しかも、雪ちゃんが考えてる「子供のためにわかりやすいように、物語の形で」っていう構想自体が、すごく前を向いている企画だなと思いました。そういうものに、絵で実在感をプラスできたら、とても良い仕事になりそうに思えてきて、取り組むのが楽しみになってきました。

鳥井さん:すごいすごい嬉しい!しかもその目論見は、完全に成功してるじゃないですか。

鶴ちゃんが表紙の制作に取り掛かるときにも、世界観についてたくさんインタビューされたよね。

鶴谷さん:ああ、そうだったね。「未来って何?」って、わからない部分もあったので、雪ちゃんに聞いたよね。

鳥井さん:「未来ってどの辺がどうなってるの?」って。

鶴谷さん:そうそう、「どの辺が便利になってるの?」みたいなこと。

――鳥井さんの頭の中にあるものを徐々に引き出して、掘り下げていって、実際の絵にしていったんですね。余談ですが、表4(裏表紙)にあるおじさんの姿とか、私、地味に好きです。子供だけが描かれてるんじゃなくて、いろんな年代の人がそこにいて、ひとつの未来の日常風景になっていますよね。

鶴谷さん:あー、この、遠くの人と話しながらお昼を一緒に食べているおじさん!

鳥井さん:おばあちゃんの、この、移動できる椅子もいいよね、買い物にも便利。

鶴谷さん:ふわふわ椅子ね(笑)。

――鶴谷さんは、鳥井さんにたくさんヒアリングされたとのことですが、鳥井さんの頭の中にあるストーリーを絵に落とし込むときに、どのようなことを大事にされていましたか?

鶴谷さん:まずは、自分が考えた物語ではないので、雪ちゃんの頭の中にそのキャラクターがいるはずだから、そこはちゃんと矛盾がないように、イメージが壊れないように気をつけていました。

それに加えて、たとえ未来であっても、みんな生活しているわけだから、その「生活感」みたいなものはちゃんと出るようにというのは意識していましたね。「こういう暮らし方してるんだな」みたいなことが、読者のみなさんに伝わるように。

――生活感、そうですね。ユウが朝ごはんを作っているシーンとか?

鶴谷さん:お母さんも朝寝坊して、起き抜けは髪ボサボサ気味みたいな感じで(笑)

鳥井さん:お母さんもね。毎回、リアルだよね。

――ご自身の著作で、ストーリーも考え、絵も描かれてセリフも書かれて……という作業とは、やはりだいぶ違っていましたか?

鶴谷さん:挿画の仕事は初めてではないのですが、今回のように、ストーリーにまで深く入り込んで、キャラクター造形も全部自分が行って、見た目の面では全部自分が考えるっていうのは、今までになく踏み込んだ仕事でしたね。

鳥井さん:サキちゃんの絵を仕上げてくれたとき、スラックスをはいていて。それがめちゃくちゃよかったんですよね。

――これは鳥井さんが指定したわけではなく?

鳥井さん:鶴ちゃんが描いてくれて、「あ、これだ!」って思ったんですよ。

鶴谷さん:ちょうどその頃、近所でスラックスの制服を着ている女の子を見かけて、「私もこれがよかった!」と思ったんです。だから、スラックスを描いたのかな。

雪ちゃんと話していく中で、固定された属性で登場人物をイメージしていくのではない印象を受けていて、それを絵で表現できないかな?と考えていました。

話の本筋とは別に、「人はどういうあり方でもいい」みたいなメッセージがあるのかな、っていう風に思ったんです。

鳥井さん:本当にそれはその通りです。まずこの本がそもそも、自分事としてプログラミングを考えてほしい、という本であって、どういう属性の人(向け)って話じゃないんだよね。

それを鶴ちゃんが汲み取ってくれて嬉しかった。あと、いろんな人がいる、ということも表現したかった。

――ハンドボール部の7人も、みんなそれぞれでいいですよね。

鶴谷さん:パッと見たときに、いろんな子がいて面白いな、と感じる絵柄になったらいいな、って思っていました。実際、学校の中もそうじゃないですか?みんな同じ見かけじゃないし、いろんな子がいるから。

鳥井さん:最初に、ケイちゃんのキャラ設定だけ、私がしました。ケイちゃんはぽっちゃり系で、親が心配してハンドボール部に入れてる、っていう設定だけして、ほかの子のバリエーションは全部鶴ちゃんに任せてました。

――「ユウ」という名前も、男の子でもあるし、女の子でもあるじゃないですか。髪型もショートカットだし、女の子の設定ですが中性的な感じで描かれてるので、いろんな人が自分に投影しやすいように考えられているのかなと感じていました。

鳥井さん:考えてもいますが……なんかこの年頃の子って、自覚があるようなないような微妙なところがあると思うんです。女子、男子、みたいなことをすごく言ったり意識もしているけど、それほど強い実感としては持ってなかったり。だから、「自分は女の子だから」みたいな発想はしない感じで、ストーリーを書いていました。

鶴谷さん:そうかもしれない。私も、ユウちゃんの絵を描くときに、ちょうど甥っ子がこれぐらいの年齢なので、甥っ子にモデルを頼んで、ポーズをいろいろとってもらったりしました。

(後編へ続く)

後編では、表現面での工夫や、読者のみなさんへのメッセージ、お2人のサイン本プレゼントご案内もあります。お楽しみに!